移動平均線は「テクニカル分析」の一つで、FXだけでなく株でも広く使われていますので、研究も実績も既に相当なされています。

視覚的にわかる移動曲線などを使うことで、チャートだけでは分からない情報によって、あてずっぽうで取引するギャンブルから戦略的な投資にFXが変わっていくのです!

ここでは初心者でもわかるように、FXで取引する際の移動平均線の有効な使い方や、設定方法などの基礎を詳しく説明します!

移動平均線とは

広く使われている移動平均線ですが、定義をちゃんと知らない人も意外といます。

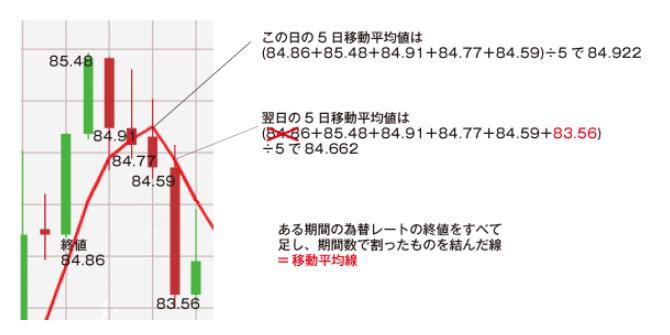

移動平均線とは、設定した期間における終値を平均化して線で繋いだものです。

直近の動きを強く反映させる計算式など、いくつか種類がありますが、ベースとなるのは、「一定期間内の終値平均」の考え方です。

英語では、「Moving Average」となり、頭文字を取って「MA」と略されることもあります。

ここでポイントとなるのは、例えば期間を「5日間」としたとき、昨日の値は6日前から昨日までの5日間における終値の平均値となります。

一昨日の値も同様に、一昨日までの過去5日間の終値を平均化したものです。

移動平均線は、ローソク足やチャートだけでは分かりにくい、相場のトレンドを把握するために使います。

【移動平均線の期間の設定方法】期間を動かすとどうなる?

移動平均線で最もキーポイントとなるのが、期間をどうやって設定するかです。

ここでは実際にイメージしてみてください。

連日終値が高値を更新しているとき、5日間という短い期間で設定すると、移動平均線は上昇する線を描きます。

一方で、75日間で設定したとき、基本的には低めで推移し、今週だけ一気に上昇したような場合ではどうなるでしょうか。

過去75日間の終値を足した後で平均を取るので、高めのレートで終わった日が数日あるだけでは、平均値に与える影響は少ないですよね?

こうして、自分が今見ているローソク足の設定との兼ね合いや、知りたいトレンドの傾向のスパンから期間を設定します。

移動平均線の3つの計算方法

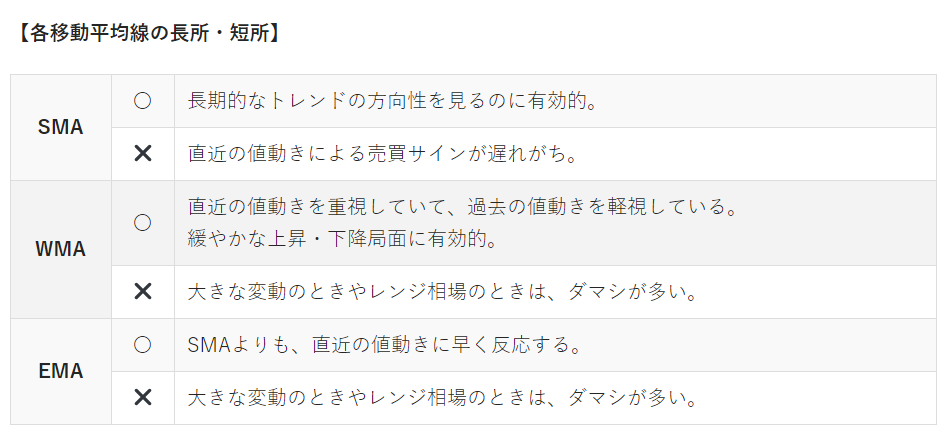

計算方法も、期間の設定と同様に、結局は何が知りたいか、どういう情報を重視するかによって使用するものを選んでいきます。

数式を書いても、かえって混乱しやすいと思うので、あくまで考え方を理解してもらいたいと思います。

移動平均線には、大きく分けて3種類の計算方法があるので、順に説明していきます。

単純移動平均線「SMA」:初心者

名前の通り、設定した期間の終値を単純に平均化したもの、これを結んだのが単純移動平均線です。

つまり、全てのデータを平等に扱い、平均値を計算します。

英語では、Simple Moving Averageと言い、「SMA」と略されます。

PCやアプリでは、こうした略語で表記されることも多いので、覚えておくといいです。

SMAは、最もスタンダードな移動平均線です。

加重移動平均線「WMA」:中級者用

SMAを加工したものの1つが、加重移動平均線です。

英語では Weighted Moving Average といい、「WMA」と略されます。

そのままの訳語なので、英語で覚えたほうが分かりやすいかもですね。

WMAの特徴は、直近の数字の影響が大きくなるように計算することです。

計算式は、設定した期間nに対して、当日は終値×n、1日前の終値×n-1を、2日前はn-2といった形で、直近の数字に大きな数字をかけて平均値を出します。

期間が5日間なら、当日の終値は×5をするということです。

その後、平均値を出すときの分母は、1+2+3+…nという形となり、単に設定した日数で割りません。

そうしないと、直近の数字に大きく加重をかけているため、数日内の終値に引っ張られすぎてしまいます。

移動平均線は期間が長くなればなるほど、直近の動きは反映しにくくなります。

それを克服するために出てきたのが、WMAの考え方ですが、直近の動きが反映されやすい反面、ダマシにも影響を受けやすくなりますので注意しましょう!

指数移動平均線「EMA」:上級者用

3つ目に紹介するのが、指数移動平均線です。

「EMA」とも言われ、Exponential Moving Average の略です。

また、指数平滑移動平均線と言われることもあります。

【EMAの計算方法】

最初の1日目はSMAと同じく普通に平均を出します。

2日目以降は、前日のEMAに、「ある値」を足して計算します。

そのある値とは、当日の終値から前日のEMAを引き、そこに平滑化定数をかけたものです。

※平滑化定数とは、2/n+1(n=移動平均の日数)

大きく分けると、EMAのポイントは以下の2つです。【ポイント】

- 直近の数字が重視されていること。(昨日のEMAはそのまま足される。)

- 前日のEMAと当日の終値のギャップを計算に考慮することで、より正確な平均線を出すことができる。(前日のEMAを使うことで、他の移動平均線より1日長いデータを反映出来ます。)

WMAよりも、急激なトレンド変化を反映しやすく、上級者になるほど好まれるのがこのEMAです。

3つの移動平均線の【買いサイン・売りサイン】比較

| 買いサイン | 売りサイン | |

|---|---|---|

| SMA | 短期線が長期線を下から上に抜いたら、買いサイン(ゴールデンクロス)。 | 短期線が長期線を上から下に抜いたら、売りサイン(デッドクロス)。 |

| EMA | 短期線が長期線を下から上に抜いたら、買いサイン(ゴールデンクロス)。 安値圏でEMAが下降から上昇へと反転したら、買いサイン。 | 短期線が長期線を上から下に抜いたら、売りサイン(デッドクロス)。 高値圏でEMAが上昇から下降へと反転したら、売りサイン。 |

| WMA | 短期線が長期線を下から上に抜いたら、買いサイン(ゴールデンクロス)。 | 短期線が長期線を上から下に抜いたら、売りサイン(デッドクロス)。 |

移動平均線の特徴3つ

現在のトレンドを見極める

移動平均線の一番ベーシックな使い方が、現在のトレンドを見極めることです。

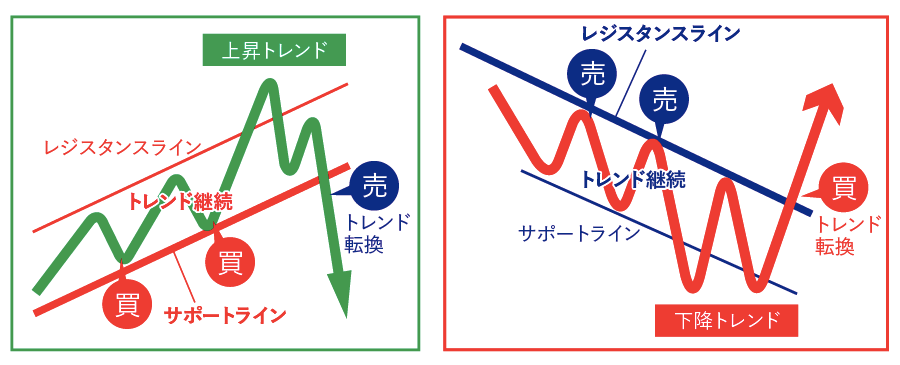

通常は、チャートの高値同士や安値同士を結んで、トレンドラインという線を引いて、現在のトレンドを見極めます。

しかし移動平均線があれば、線を引かなくてもトレンドの方向を知ることが出来ます。

そして、移動平均線の傾きがトレンドの強弱を表します。

サポート、レジスタンスの活用

まずサポートとは、「支持」する下値のことです。

チャートの中で安値を結んでサポートライン(下値支持線)を作るのが一般的です。

「このラインまで下がってきたら、後は上がっていくはずだ」と狙いをつけます。

ただし、もちろん100%ではありません。

未来が分かる人はいませんので、自分の勘だけでなく、経済指標など色々な要素をチェックし、自分なりの根拠を増やす必要があります。

次にレジスタンスとは、上値の抵抗値です。

「抵抗」というと分かりにくいですが、反発する高値のことです。

サポートラインと同様に、レジスタンスも上値を結んでレジスタンスラインを作って、予想を立てます。

移動平均線は、上昇トレンドのときには下値支持線、下降トレンドのときは上値抵抗線を描く特徴があるため、「下値を支え、上値を抑える」という言い方もされます。

トレンド発生の見極め

実は、移動平均線を1本だけで使うことは多くありません。

期間設定の異なる移動平均線を2本や3本使い、線が交わるところでトレンドの発生や転換のサインを捉えることができます。

どのように見るかは見方の応用編で詳しく解説しますので、今は「そういうことができる」くらいの感覚で大丈夫です。

移動平均線の弱点3つ

かなり便利な移動平均線ですが、さすがに万能ではありません。

FXに限らず、「これだけやっておけばOK」とか、どんなときでも効果を発揮する分析は残念ながら存在しないのです。

ここでは、移動平均線の弱点、気をつけることを紹介していきます。

レンジ相場では力が発揮出来ない

移動平均線は、トレンドの方向を知るためのテクニカル分析です。

売り買い双方の注文が入っている持ち合いの相場=レンジ相場ではトレンドの方向性が出ていないため、力を発揮できません。

こういうときには、売られすぎ買われすぎを見極める「オシレーター系」と言われる分析が効果的です。

ちなみに、オシレーターとは振り子のことです。

振り子のように、相場が売りか買いかどっちに偏っているかを見極めます。

代表的なオシレーター系は、「RSI」や「ストキャスティクス」などがあります。

サインが裏目に出ることもある

一つだけの分析に頼るのは危険という話をしましたが、極端な場合はサインが裏目に出ることがあります。

原因の一つは、期間の設定がマッチしていない場合が考えられます。

もう1つ考えられるのは、相場が急激に、かつ複雑に動いた場合です。

実際の相場は見本のような典型的な形ばかりではないので、違和感があれば設定を見直したり、他の方法でも分析を行ったりと、情報を確認するようにします。

この加減が非常に難しいのですが、こうした動きが出来れば、もうあなたは「脱初心者」です!

トレンドを把握するのが遅い

移動平均線はリアルタイムで変わりません。

驚く方が多いですが、日数と終値で決まるので、その日の終値が出て、初めて最新の数字に更新されます。

冒頭の特徴で紹介した、トレンドを把握し転換点を知るとは、全て昨日までの出来事を分析した結果です。

さらに、加重や指数で直近の数字が反映しやすいWMAやEMAでも、急激なトレンドの変化が反映されるのは数日かかります。

1日の中での動きや、急激な変化はローソク足などのチャートで確認するしかないのです。

相性のいいテクニカル分析は?

移動平均線ではトレンド発生のサインが遅くなってしまうという弱点がありました。

ですが、その弱点をカバーしてくれるのがMACDです。

簡単にMACDについて説明します。

移動平均線の計算方法に出てきた指数平滑移動平均線(EMA)を覚えていますか?

EMAも、移動平均線でサインをできるだけ早く確認できるよう、直近の値動きに対する感度を強く改良されたものでした。

MACDは、この指数平滑移動平均線を2つ使ってできているテクニカルです。(12本線と26本線を使うのが一般的)

そのため、EMAよりもさら早くサインが出るように作られているテクニカルなのです。

移動平均線と相性がいいトレードは?

移動平均線と相性がいいトレードは、ずばりスイングトレードです。

スイングトレードとは、数日や数週間とポジションを保持したまま利益を出していく取引スタイルです。

移動平均線は、数日間の流れを平均化して相場の判断材料になるものなので、スイングトレードのトレード期間が1番使いやすいでしょう。

他には、1日の中で売買が完了するデイトレードや、薄利の取引を短時間で繰り返すスキャルピングという取引のスタイルもあります。

デイトレードやスキャルピングで、移動平均線が機能しないかというと、そうでもありません。

5分足や60分足などの短い期間のローソク足だけで相場を追いかけていると、相場全体のトレンドがどうなっているのか見失うときがあります。

そんなとき、相場全体を考慮したい場合には、移動平均線も使えるといえます。

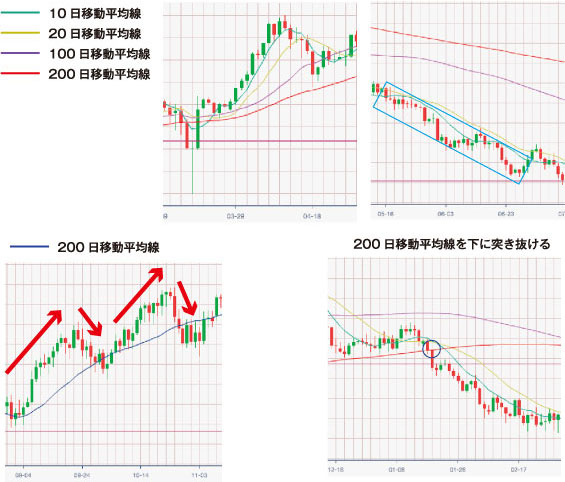

【重要】3本の移動平均線の期間設定

移動平均線では、期間設定が非常に重要です。

そして、実際にやりながら調整していくしかありません。

選択する数字一つとっても色々な根拠からキリのいい数字から、素数やよく分からない数字までかなり多様です。

FX会社によっては選べないものもありますが、短・中・長期とそれぞれ近くなりすぎないように調整して、どう推移していくかチェックしていくしかありません。

日足チャートの場合、5日や20日という期間設定が一般的です。【参考】

- 5日 = 1週間

- 10日 = 2週間

- 13日 = 1ヶ月の半分

- 15日 = 3週間

- 20日 = 1ヶ月

- 100日 = 約半年

- 200日 = 約1年

初心者は、実績重視のメジャーなものから

「人がやっているから」という理由だけではただの思考停止ですが、よく分からないことを始めるときに、まずは真似から入るのはあなたも経験があると思います。

特に、FXは投資ですので、「実績のある」ものは大きな判断要素です。

EMAの場合、短期15日、中期45日、長期75日という設定が代表的です。

これは私自身も使っている設定ですが、私はデイトレードもしくは、数日間のスイングトレードがメインなので全体的に短めで設定しています。

サポート、レジスタンスラインで移動平均線の機能をチェック

特徴の章でもお話しした「下値で支えて、上値で抑える」という話ですが、移動平均線の機能をチェックする目安になります。

- 上昇トレンドのときに、下値支持線がちゃんと取れているか

- 逆に、下降トレンドのときには、上値抵抗線が描かれているか

無闇に設定を大きくいじっても、余計に機能しなくなるだけですので、注意が必要です。

ただ、こればっかりは近道はなく、やりながら期間を修正していくしかありません。

移動平均線の見方2点【基本】

一つ目のポイントは、特徴でも紹介した、移動平均線の傾きの角度は、トレンドの強さを表すということです。

例外もありますが、一般的に強いトレンドほど、長く続きます。

二つ目のポイントは、移動平均線とローソク足の位置関係です。

これもおさらいですが、サポートライン、レジスタンスラインの話が何度か出てきました。

大まかにいうと、ローソク足の下側に移動平均線があるときは、上昇トレンドを形成しやすいということです。

逆に、ローソク足の上側に移動平均線があるときは下降トレンドになりやすいとわかります。

実際には、厳密にラインを作成し、その他の分析も確認する必要がありますが、大まかな位置関係を知っておくだけでも大分やりやすくなります。【移動平均線の基本】

- 傾きの角度はトレンドの強さを表すこと

- ローソク足と移動平均線の位置関係

移動平均線の見方【応用編】

トレンドの転換点を知る方法で少し触れましたが、基本的に移動平均線は複数本を同時に表示させるのがメジャーです。

特に多いのが、短期・中期・長期と3本の移動平均線を使うものです。

短期・中期は帯で見る!

FXの中では、「バンド」=帯という考え方が結構出てきます。

1つの値や1本の線ではなく、線と線で挟まれた「面」で捉える見方です。

短期と中期の移動平均線で挟まれた帯を、支持帯や抵抗帯として捉えて活用します。

サポートラインではなく、サポートバンドと考えてもらえればいいです。

下値支持線を引くのは、実際にはやってみると、どの値を取るべきか結構迷います。

そこで、もう少し広い視野で帯として、大まかに把握する必要があるのです。

長期はトレンド終了の目安

長期の移動平均線は、多くの終値から平均を出すので、トレンドの動きに対して1番遅れて追従します。

そのため、上り調子だった短期や中期が段々緩やかになってきて、長期の移動平均線が追いついたとき、トレンドが終了する可能性が高くなります。

そのため注意してみることをオススメします!

レンジ相場のサイン

先ほどのように、3本の移動平均線が収束していくとき、トレンドの方向が弱まっています。

さらにその収束している場所がローソク足の中に入り込んだとき、レンジ相場に入ったと考えます。

ローソク足の中に入ったということは、始値と終値の間に移動平均線があるということです。

こうなると、いよいよ勢いを失い、上昇・下降のどちらにいくか分かりません。

移動平均線を実践してみよう

いよいよ移動平均線の実践です。

ここでは、エントリータイミングといわれる、売買の仕掛けどきの鉄板サインと、乖離率について解説します。

ゴールデンクロスとデッドクロス

どちらもトレンド転換点のサインです。

ゴールデンクロスは、下降トレンドの終わり際に、長期の移動平均線が短期よりも上に突き抜けることです。

この後は、上昇トレンドに転換するポイントとして、買いサインになります。

デッドクロスは、逆に上昇トレンドの反転ポイントです。

見方もゴールデンクロスの逆で、短期が長期より下に突き抜け、3本がクロスするポイントです。

こちらは、売りサインとなります。

【注意点】

ただし、どちらも転換点のサインになるというだけで、その後のトレンドの勢いがどの程度かは分かりません。それぞれのクロスの後に、勢いのあるトレンドが来るかは、他の情報も合わせて判断する必要があります。

パーフェクトオーダー

3本の移動平均線が、同じ傾きで並行しているときのことを指します。

上昇トレンドなら買いサイン、下降トレンドなら売りサインとして捉えられます。

ゴールデンクロスやデッドクロスの後に、パーフェクトオーダーが出ればかなり狙い目ということです。

【注意】

傾きが緩やかな場合は、大きな利幅が出せないままトレンド終了の可能性もあるので、注意が必要です!

オーバーシュート(移動平均の乖離率)

最後は、今までとは少し違った活用の仕方についてです。

移動平均線から値が大きく離れたときに、移動平均線寄りに戻ってくるという法則があります。

移動平均線はトレンドを知るための分析ですが、オシレーター的に使うとこうなります。

これを利用して上昇トレンドから大きく外れたときに、売りでエントリーすることが出来ます。

もちろん、下降トレンドのときに大きく下側に外れたものに対して、買いエントリーすることも出来ます。

何日線から何%離れたらという目安もありますが、通貨ペアや状況によって大きく左右されます。

そのため、大きく外れた値が移動平均線側に戻ってくるかもしれないと思ったら、すかさず他の情報もチェックしましょう。

移動平均線のまとめ

【重要なこと】

- 移動平均線を使えばトレンドがわかる!

- レンジ相場では別のテクニカル分析を使う!

- 急激な相場変動には対応できないこともある。

- 相性のよいテクニカル分析と使うのがオススメ!

- 単純平均線だけでなく、加重移動平均線・指数移動平均線を使うと、より正確にトレードできる!

- 設定をFXのチャートになれながら勉強する!

どんな場面でも「これだけ知っておけばOK」という分析や指標はありませんが、その中でも手軽に重要な情報が分かる移動平均線は効率が良く、多くの人が使っているのも頷けます。

また、応用や実践まで紹介しましたが、実際の相場は教科書通りにはいきません。

それでも、移動平均線についての理解は、一つ強力なツールを手に入れたことは間違いありません。

まずは移動平均線で自分に合った設定を見つけてもらい、また新しい分析や手法を一つずつ自分のものにしてもらいたいと思います。

読者様へ

ブログの運営に関しても素人のため、不勉強な部分も多々あると思います。温かく見守って下さいますとありがたいです。

なおこちらの内容はhttps://www.projectcairo.orgを参考にしております

1日1回の応援クリックならびにLINE@へ登録して、限定情報を投資に役立てて頂ければ幸いです。

完全無料配信のLINE@はこちらから登録が可能です。ブログだけでは明かせない独自のルートから入手す今旬の情報を定期的に配信しています。本当に投資を成功させたいと懇願している方は是非とも登録してもらいたいです