今回はニッチだけど妙に人気のあるインジケーター「CCI(シーシーアイ)」のお話。

まず結論から言って、CCIは「使う場所」と「組み合わせ」が特に重要なオシレーター系のインジケーターです。

というのも、そもそもCCIは他と比べると汎用性が低いので、使用方法や状況が限定されています。そのため用法用量を守って正しく使わなければ、ぶっちゃけ何の役にも立ちません

ただ、裏を返せばCCIの力を発揮できる場所や組み合わせを知っていれば、コレまで攻略することが出来なかった状況を再攻略することが出来る、そんな可能性を秘めています。

結局インジケーターというものは使い方によって効果に差が出る、ということですね

この記事では「CCIをどう使えばいいのか?」という点はもちろんのこと、どんな状況で、どんな組み合わせをすれば役に立つのか?という点までしっかりと掘り下げています。

ぜひこの記事を参考にしながらCCIを使ってみてください(・∀・)

CCIは何を教えてくれるの?

ざっくりと「CCIとは?」

CCIは「価格変動を過去と現在で比較して、現在どの程度割安なのか?割高なのか?」を教えてくれるインジケーターです。

上下に「±100%」のラインがあり、変動幅が過去よりも広くなると±100%ラインを超えるという仕組みです。「過去の価格変動を100%として、それを上回るかどうか?」と考えれば分かりやすいと思います。

これを一般的に「上がり過ぎ・下がり過ぎ」のシグナルとして見ているわけですね

例えば、①価格が上昇して、②変動幅が過去よりも上に広くなれば、③「上がり過ぎ」を意味します。

逆に、④価格が下落しているときに、⑤変動幅が過去よりも下に広くなれば、⑥「下がり過ぎ」を意味します。

以上がCCIのざっくりとした仕組みです。

計算式を見ながら「CCIとは?」

「CCIは価格変動を現在と過去で比較している」というざっくりとした全体観がつかめたところで、次に計算式を見ながら「どんな視点で過去と比較しているのか?」を詳しく紹介します。

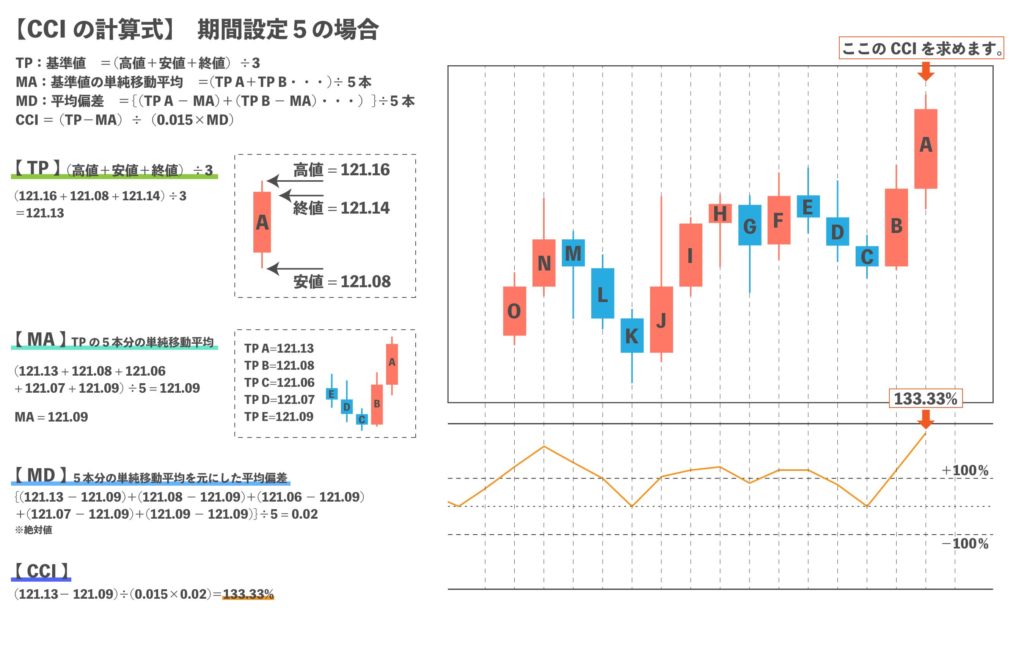

まずは下の画像を御覧ください。

コチラはCCIの計算式を図解しています。

結構面倒な計算をたくさんしなければならないので、別に覚える必要はありません(笑)

けど、ここで注目していただきたいのは「MD=平均偏差(へいきんへんさ)」のところ。

これは「基準値からのバラつき」を表している数字のことで、いわゆる偏差値です。基準とする数字(MA、TP)からどのくらい高いのか?安いのか?が分かります。

画像ではロウソク足AのCCIが「133.33%」になっていますが、これは「基準値よりも133.33%高い」という意味です

まとめると、CCIは「基準値からどのくらい割高なのか?割安なのか?を表示している」インジケーターなのです。

こうしてインジケーターの中身と一緒にインジケーターの仕組みを見てみると、どう使えば良いのか?なんとなく見えてきますね

補足:CCIはボリンジャーバンドと同じ?

これまでの解説で「価格差」「偏差」という単語にピンときた人もいるかもしれません。実は、CCIはかの有名なボリンジャーバンド(以下ボリバン)と似た計算方法を使ってます。

どちらも現在の価格差が過去と比べてどのくらい割高なのか?割安なのか?(偏差)を計算し、そこから価格変動の規模を出しています。

ボリバンは「価格変動が収まる範囲」を表示するのに対し、CCIは「価格変動の規模」をそのまま表示してくれるツールです。両社の特徴を覚えておくと後々便利なので、紹介させていただきました

さて。CCIのざっくりとした説明は以上です。

こういったインジケーターの中身の話になると小難しくなってしまいますが、「CCIは移動平均線との価格差を現在と過去で比較した数値」というのがイメージできればOKです

CCIの全体像|具体的な用途や目的について

CCIがどんなインジケーターなのかがわかったところで、次に「具体的な用途」「使える状況」「相性が良いインジケーター」の紹介をします。CCIを使う上で特に重要なのでしっかりと抑えていただきたいところです

結論から言うと、

- 具体的な用途:エントリーシグナルの補填

- 使える状況:トレンドの押し目・戻り目、レンジの高値・安値

- 相性が良いインジケーター:ボリンジャーバンドを使ってる人。

一つずつ解説していきます。

CCIの具体的な用途について

CCIが性能を発揮するのは「エントリー判断」です。

特に、プライスアクションやトレンド系インジケーターといったシグナルの補填をする為に使用するのが理想的(・∀・)b

プライスアクションを確認したあとCCIがシグナルを出していればエントリーする、というイメージですね。

とまぁ、、、ここまでは一般的なオシレーターと同じですが、CCIのシグナルは「±100%超え」ではありません。「超えた後に頂点で折り返してから」がエントリータイミングになります。

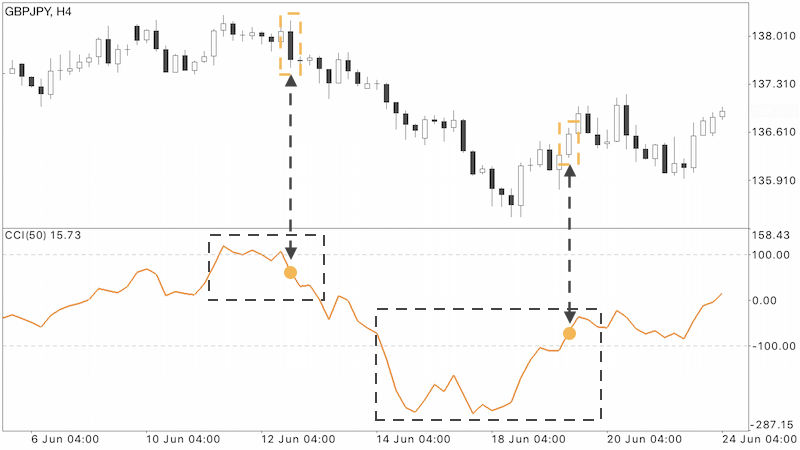

下の画像を御覧ください。

コチラはCCIのエントリーシグナルの画像です。

CCIのエントリー判断は「±100%を超えたあと、±100%以下まで戻ってきたら」になります。これはWボトム・トップの「ネックライン抜け」をエントリーシグナルとするのと原理原則は同じ。

確実性を上げるために価格が反転したことを「確認してから」エントリーするのです

CCIが使える状況

CCIは「価格が反転するタイミング」をシグナルとして表示してくれます。そのためトレンド相場の「押し目・戻り目」や、レンジ相場の「高値・安値」といった価格の反転を狙う場所で使うのがベスト。

逆に言うと、それ以外の場所で使おうとしてもダマシに合うだけです。

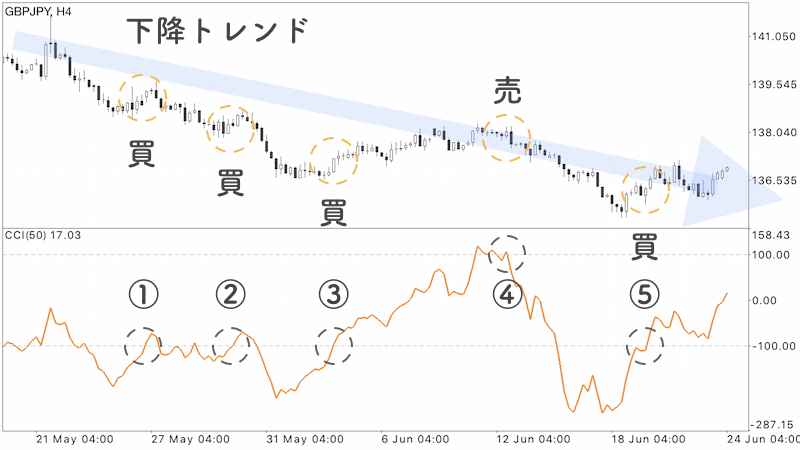

下の2つの画像を御覧ください。同じ下降トレンドのチャートに2つの条件で印を付けています。

- CCIのシグナル「±100%超え」全てに印

- 戻り売りが狙えそうで、且つCCIのシグナルが出ている箇所に印

1枚目の画像は「CCIのシグナル」のみに◯を付けています。もし◯の箇所全部でエントリーをした場合、そのうち何回勝てるでしょうか?( ・ิω・ิ)

、

、

、

十中八九①、②、③は損切りされると思いませんか?^^;

エントリーしてから数分後には損切りされているのが目に見えますよねww

では次に2枚目を見てください。2枚目は「CCIのシグナル」と「下降トレンドの戻り目」に◯を付けています。1箇所しかありませんが、もしここでエントリーしていたら「勝てたかもしれない」ポイントですよね(・∀・)ウヒ

もうおわかりかと思いますが、2枚目のようにエントリーする箇所を絞り込んだほうが勝率は上がります。

ものすごく当たり前のことですが、そこそこ経験を積んでいる人でも見落としがちになってしまうところですので、しっかりと胸に刻んでおきましょう^^

CCIと相性が良いインジケーター

インジケーターは単体のシグナルや性能に気を取られがちですが、個人的には「相性」が1番大事だと思ってます。食事で「食べ合わせ」が重視されるのと同じように、インジケーターも組み合わせが肝心なのです。

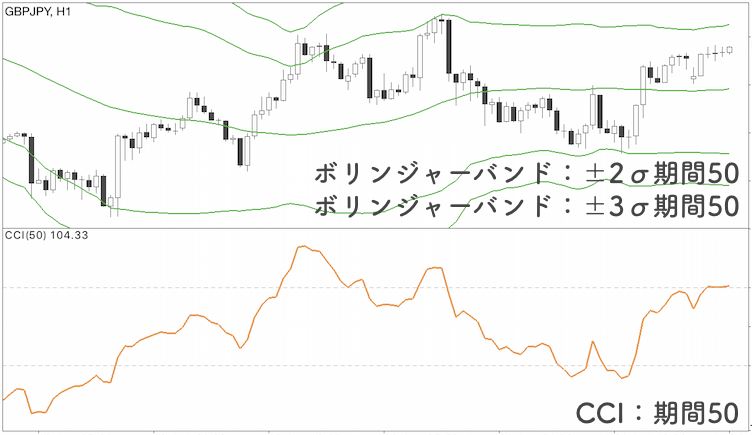

では、CCIと相性の良いインジケーターは何かと言うと「ボリンジャーバンド」です。これはなんとなく察していた人もいるかもしれませんね(笑)

理由は「基準が同じ」という点です。補足説明にもありましたが、ボリバンとCCIは両者とも「価格変動の偏差値」を基準にしていて、その平均値からどの程度離れているのか?(=CCI)どの程度の範囲で収まるのか?(=ボリバン)を表しています。

言ってしまえば「親子丼」みたいなものだと考えて下さい。元が同じなのだから相性が良いに決まってるんです(・8・)ピヨ

以上でCCIの全体像に関するお話は終了です^^

インジケーターは使う場所や目的次第で結果にかなりの差が出ます。これまで紹介した内容を基礎知識として、しっかりと抑えておいて下さい(´ー`)

次項からは、CCIは実戦でどのように使えばいいのか?具体的な取引方法の紹介をします。

FX手法:CCIを使ったエントリー判断について

CCIの全体像はなんとなく頭に入っているでしょうか?ここからは、コレまでの内容を元に実際に取引をします。

ココまでのおさらいCCIのおさらい

- プライスアクション、トレンド系インジの補填

- 価格の反転を狙った取引で有効=トレンドの押し目・戻り目。レンジの高値・安値

- 相性の良いインジケーター=ボリンジャーバンド

テクニカル分析

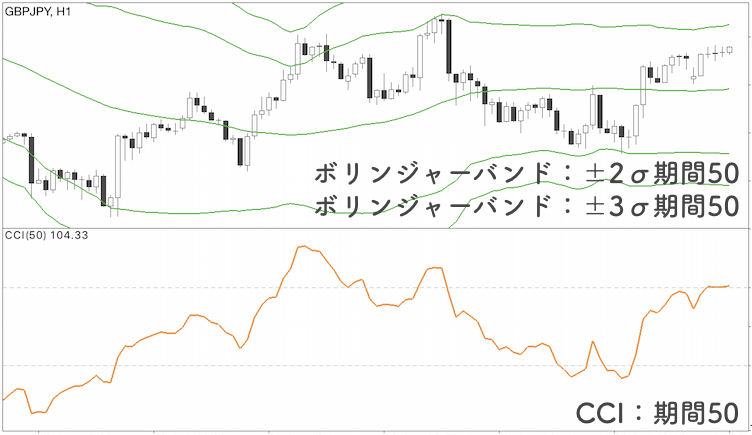

まず、今回使用するインジケーターの設定について紹介しますと、

| 使用するインジケーター | ||

|---|---|---|

| トレンド系 | ボリンジャーバンド | ±2σ(期間50) ±3σ(期間50) |

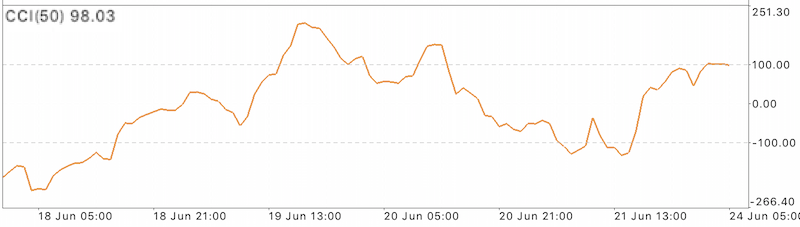

| オシレーター系 | CCI | 期間50 |

このようになっています(´ー`)

では具体的な相場状況についてお話をすると、舞台は2019年6月21日14:00頃のEUR/JPYです。

画像はユーロ円の4時間足。レンジ相場となり高値から安値へと価格が推移しています。

ボリンジャーバンドの−2σの手前まで来ていて、前回安値ともかなり距離が近くなっています。逆張り手法を仕掛ける絶好のチャンスですねv(・∀・)v

ではここでCCIにも注目してみます。

CCIは−100%超えをしているので、過去の価格差の平均値(ロウソク足50本分)よりも価格差が広くなっていることがわかります。「売り圧力が高まっている」と言い換えると分かりやすいですね(・∀・)

次に、ここから「下がり過ぎかどうか?」というエントリー判断をするわけですが、現状では「売りが加速してトレンド化する」可能性も捨てきれないため慎重に見ていきます。

エントリー判断

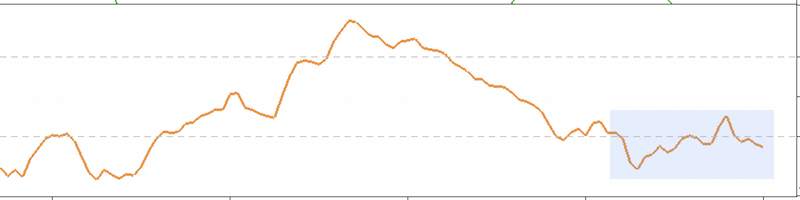

エントリー判断は「短期:5分足」で行います。

4時間足で価格の流れとエントリーポイントを厳選し、下位足でプライスアクションとCCIのシグナルを見ることで、エントリーの精度を高めるわけです(´ー`)

ということで、5分足の画像を御覧ください。

5分足はレンジから下降トレンド化しそうな状況です。どっち付かずとも言えますね。

CCIが−100%から平均値へと戻っているので、売り圧力が弱まっていることがわかります。

さきほどの4時間足の状況を加味すると、このまま4時間足の−2σあたりまで価格が下がり、5分足でプライスアクションとCCIで反転のシグナルが出ればエントリーする、という戦略になりますね(・∀・)

では、、、、具体的なエントリー判断についてですが、、、、

、

、

、

、

、

、

はい。今回はここまで(笑)

この記事を書いている時点ではまだエントリー出来ていないので、エントリーしたら結果と共に追記します(´ー`)

期待させてしまって申し訳ございませんが、CCIを使った戦略の建て方についてはなんとなく分かっていただけたと思います。

インジケーターの使い方は、読んで覚えるよりも実際に使ってみたほうが圧倒的に飲み込みが早くなるので、ぜひデモ口座を使って練習しまくってください(・∀・)

まとめ

さて。今回はCCIの使い方の紹介をしました。

CCIを含めたオシレーター系のインジケーターはどれも似たり寄ったりのモノが多いですが、「使える状況」や「相性」を知っていれば、いつ?どこで?どうやって使えば良いのか?初心者の方でも簡単に覚えることが出来ます!

今後、ご自身でインジケーターを選ぶ時、ぜひこの記事を参考に選んでみて下さい^^

では。今回はこのへんで。(・∀・)

読者様へ

ブログの運営に関しても素人のため、不勉強な部分も多々あると思います。温かく見守って下さいますとありがたいです。

なおこちらの内容はhttps://海外fxブログ.jpを参考にしております

1日1回の応援クリックならびにLINE@へ登録して、限定情報を投資に役立てて頂ければ幸いです。

完全無料配信のLINE@はこちらから登録が可能です。ブログだけでは明かせない独自のルートから入手す今旬の情報を定期的に配信しています。本当に投資を成功させたいと懇願している方は是非とも登録してもらいたいです